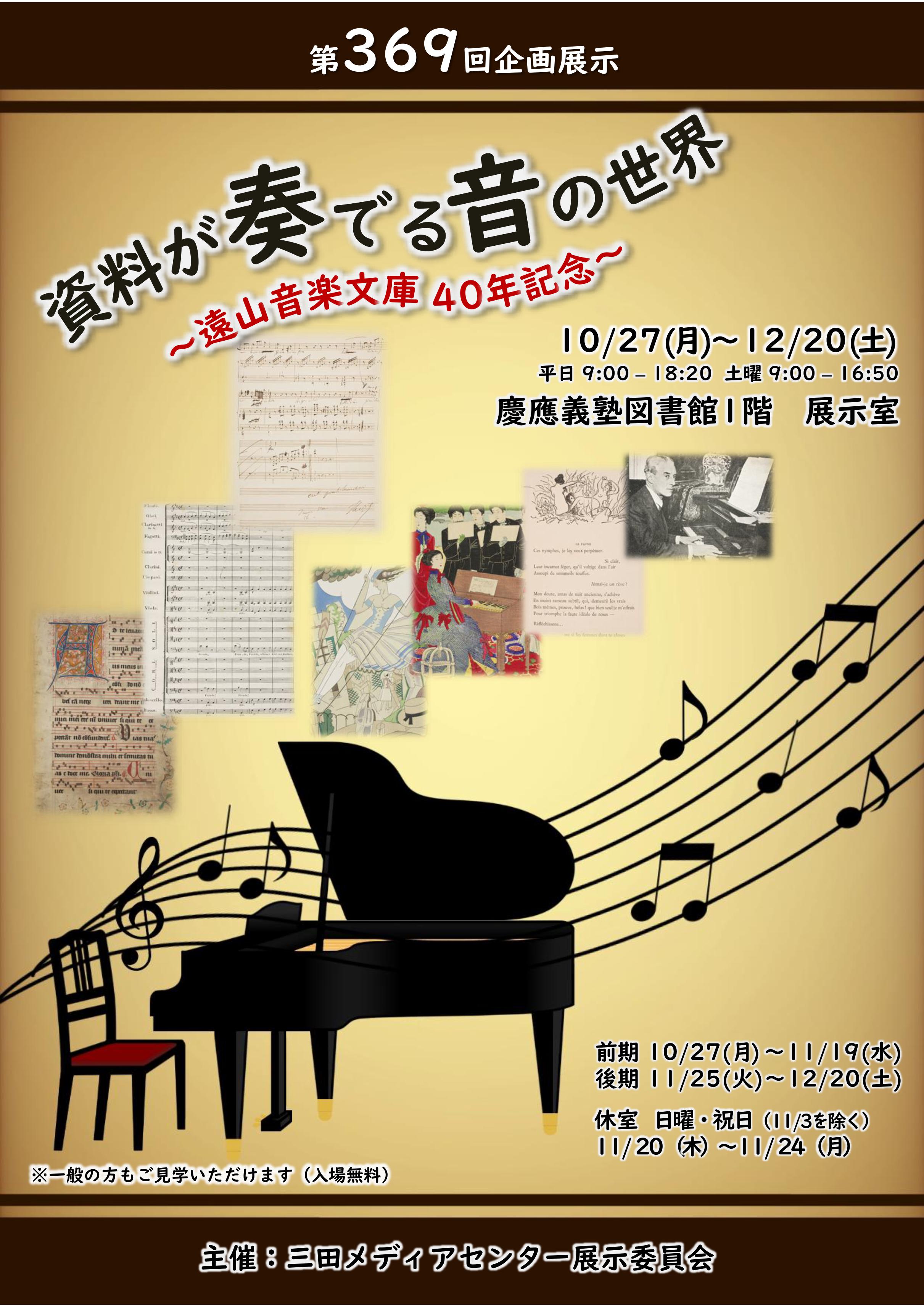

慶應義塾図書館の中に「遠山音楽文庫」が創設されて今年で40年という節目の年を迎えました。日本を代表する音楽評論家であり、一時期、慶應義塾高校で教鞭を執られていたこともある遠山一行氏が昭和37年(1962)に創設した遠山音楽財団、その図書館に所蔵されていた膨大な蔵書、楽譜、書簡、原稿、録音資料等の中から西洋音楽(中世・ルネサンスおよび現代音楽)に関する約30,000点の資料を義塾に移管する形で創設されました。

文庫の開設と同時に、遠山音楽財団からの寄付もあり、義塾は昭和60年(1985)3月に「遠山記念音楽研究基金」を設置、本基金を義塾の音楽学の振興ならびにこれに関連する事業に活用することとなりました。設置から40年経った現在も、毎年数十点の音楽学関連の図書や楽譜が新たに購入され、コレクションのより一層の充実が図られています。

また、今年は多くの作曲家の周年イヤーでもあります。ヘンデル生誕340年、バッハ生誕340年、ヨハン・シュトラウス2世生誕200年、ラヴェル生誕150年、エリック・サティ没後100年、山田耕筰没後60年。日頃からクラシック音楽を聴く趣味がない人でも、一度は耳にしたことがある著名な作曲家ばかりです。

今回の企画展では、遠山一行氏ゆかりの図書、文学部美学美術史学専攻の福田弥教授よりご推薦いただいた遠山音楽文庫から選りすぐりのコレクション、周年イヤーを迎えた作曲家の関連資料、日本における西洋音楽の受容を示す興味深い資料など、慶應義塾図書館が所蔵する貴重な資料をご覧いただきます。図書や楽譜の間から立ちのぼる悠久の旋律をお楽しみいただければ幸いです。

主な展示資料:

・フランツ・リスト《ブロンドの小さな天使》自筆楽譜, 1856.(Franz Liszt "Angiolin dal biondo crin")【前期】

・ベートーヴェン『交響曲第9番ニ短調作品125』再刷、[1826].(Beethoven, Ludwig van. Sinfonie mit Schluss-Chor über Schillers Ode : "An die Freude", für grosses Orchester, 4 Solo- und 4 Chor-Stimmen, componiert.)【前期】

・マルタン画, サティ曲『スポーツと気晴らし』(Musique de Erik Satie ; dessins de Charles Martin. Sports et divertissements, Paris : Publications Lucien Vogel, [c1914])【前期、後期】

・アンティフォナーレ 羊皮紙零葉, 14th c.【後期】

・マラルメ『半獣神の午後』 1876(Mallarmé, Stéphane. L'Après-midi d'un faune : églogue. Paris: Alphonse Derenne)【前期】 ・"メイボム・マーカス『古代音楽の創始者』初版, 1652 (Meibom,Marcus. "Antiquæ musicæ auctores septem : graece et latine." 1652)【前期】

・"デュファイ『定量音楽大全』,1951-1966 (Dufay, Guillaume Opera omnia / [music] / Guillelme Dufay ; editit Heinricus Besseler Corpus mensurabilis musicae (CMM))【前期】

・ジョン・ケージ《変奏I》(Cage, John Variations I 1958 New York, N.Y. : Henmar Press,)(1958)【前期】

・遠山一行『語られた自叙伝』(2015)【前期、後期】

・遠山一行『ショパン』(1976)【前期】

・日本近代音楽館『遠山音楽図書館の二十年:1966-1986』(1988)【前期、後期】

・『山田耕筰作品資料目録』遠山音楽財団付属図書館編 東京 : 遠山音楽財団付属図書館, 昭和59年(1984)【前期】

・楊洲周延「小学唱歌之略図」 明治20年(1887) 横山良八 大判錦絵三枚続3枚

・徳川頼貞筆 小泉信三宛(南葵音楽図書館の保存に関する礼状) 昭和20年(1945)4月12日 【前期】

ほか

2025年10月27日(月)~ 12月20日(土)

前期:10月27日(月)~ 11月19日(水) 後期:11月25日(火)~ 12月20日(土)

※前期、後期では一部の資料が展示替えになります。

平日 9:00-18:20

土曜 9:00-16:50

休室日:日曜・祝日(除:11月3日)、11月20日(木)~11月24日(月)

※一般の方もご見学いただけます(入場無料)

慶應義塾図書館 1階展示室 [三田]  交通アクセス

交通アクセス

東京都港区三田2-15-45 慶應義塾大学キャンパス内

福田弥(文学部美学美術史学専攻 教授)

平尾行藏(元メディアセンター本部事務長、元遠山音楽財団附属図書館員)

三田メディアセンター展示委員会